“玄关—邱振中书法作品展”2016 年11 月20 日-12 月4 日在浙江省绍兴兰亭书法艺术学院兰舍书院举行。

一个迟到的形象

嵇心

一

“当一个名字本身就代表着对不朽的渴望时,一个平凡的人的生命如何可能去对应于这个名字?”奥利弗·费尔萨姆(Oliver Feltham)如是说。

没有人是注定不朽的!为赢得不朽,必须对抗时间强大的腐蚀力。一个名字背后的主体会不断变换着各种形象。当它的拥有者还在世时,那些形象变异组合,还留有令人眼花缭乱的无限可能性。但无论如何,他的形象终将定格在几个最鲜明的角色里。倘若他将获得不朽的名声,他的名字必定是与那些形象捆绑在一起。

邱振中这个名字,会让人联想到哪些形象?

一个和蔼又严厉的教师?从职业而言,他首先是一位教授,在一所声名显赫的艺术学府拥有教席,他与之相得益彰。因要求十分严格,学生对他无不怀有敬畏之感。但他又和学生时常在咖啡厅谈笑风生,他们谈天说地,不时爆发出欢快的笑声。

一个语言的搏斗者?他是个诗人。诗人具有敏感而精确的秉性,任何描述在他笔下总是力求确切。他写起学术论文来,更是如此。他常常一篇文章耗时数月,他反复推倒重来,把模糊不清之处剔除重写。同时,他又万分注意语句的节奏和韵律,即便谈话时,他也未必松懈,遑论“写下即是永恒”的句子。他的发言,即便没有文稿,也条理清晰得惊人。他的演讲录音稍事整理成文,即可拿去发表。这十分罕见!

还有呢?

一个体格强壮、精力旺盛的人?一个才情卓著、激情洋溢的人?一个渊博而慷慨的人……还可以不断列举下去。

现在,我们要说的是:一位有待认定的草书大师。

二

清人形容中国社会的变革为“三千年未有之变局”,书法的命运也随之而变。书法的文化语境剧烈改变,中国传统文化逐渐瓦解,汉语由文言文转向白话文,毛笔不再是书写工具,毛笔的日常书写退出历史舞台,日常书写作为书法的土壤已不复存在,如此一来,书法常被认为属于应该送进博物馆去的文化遗产。

在当代,书法家,以及想成为书法家的人,心灵遭遇了一次大地震式的动荡。断裂留下了难以缝合的创伤。很少人能看到书法在未来具有真正伟大的前程,而仅仅把它当成前尘往事,悼念和追思一番,对其遗迹恋恋不舍。如果还要从事书法,前景仿佛漫漫长夜,我们只在前人留下的宏富遗产里坐吃山空。如此不合时宜!

大家为什么还来做书法?它为什么还被人所爱?如果说它的土壤已经分解,它为何还要存在?书法虽然变成一门专业,成为建制性的事物,但这并非它合法性的来源。传统书法本身的可能性在哪里?

书法最根本的源头是由书写汉语、使用汉语而发展出来的一种视觉艺术。作为一种遗存,因为语言的原因,就像德里达说的马克思的幽灵,中国文化里也存在一个书法和书写的幽灵,它挥之不去,会始终纠缠着国人。不论如何毁弃它,它也必须被面对。我们潜在地都有可能爱上书法。在某种意义上,我们对书法负有债务,投身书法专业者债务更加沉重。

倘若真的毫无前景,让一个人从青春年华到迟暮之年,都献身于书法,这种命运就残酷得不可思议。即便会收获名利,即便有愉悦和掌声,对一个雄心万丈且无比睿智的人而言,把时光耗在一门业已腐朽之物上,依旧是极其残酷的命运。必须说明,只作为娱乐和修养的书写,不在此刻讨论的范围。

无论如何,决定将一生投注在书法上,就像赌博和恋爱一样,尤其需要勇敢和坚定了。哪怕在胜负未分、成败难知之际,也立即做出一个决断,义无反顾地献身。

但我们仍要追问传统风格书法还有没有可能?

三

“书法已终结”,及“书法继续但不再有超越”的论调,似乎日益成为常识,沦为常规的判断。书法似乎已陷于此种情境不可超脱,倘若要粉碎这一切,必须砸开这一系列的观念枷锁。邱振中恰恰是这样的人,他无惧误解和嘲讽,振聋发聩地提出“我们仍有可能续写书法史”。

他提出这些观点时,一个神话人物般的主体诞生了,如此神采奕奕,激情昂扬。但这一切并非信口胡言的自负,而是深思熟虑研究后得出的结论。

邱振中的笔法和章法研究,令他清晰地察觉书法史中存在的缝隙。他从笔法演变的历史,看到因为提按笔法的增加,尤其是宋以后书法家大都以唐代楷书作为基础,阻碍了草书的发展。草书所要求的迅捷,被不断增加的提按笔法所干扰,草书,尤其是狂草变得支离破碎,也就不再连绵不绝。即便能够一气呵成,也常常无法保证线条的力度和节奏的贴近人心。

邱振中从草书的源头开始,进行大量的练习。他十分注重利用吸纳汉简和隶书中的摆动、使转笔法,并把自己临习经典的重点放在怀素的《大草千字文》和张旭的《古诗四帖》。他的临习方法如同“拆骨析肉”,“一毫米一毫米地观察每个笔画的运动”,想方设法去还原出古人的笔画和书写。

邱振中的草书脱胎于唐人,唐人草书中有当时的笔歌墨舞、笑傲不羁、天纵才情,至今为人难以企及。唐代狂草是草书史中的巅峰,为无数后来者所向往所倾慕。邱振中若想在草书上实现抱负,必须远绍唐人而独出机杼。这是几乎无法想象的目标。邱振中为此和笔墨搏斗了五十年。

当邱振中迎来七十岁,一个孔子所谓“从心所欲而不逾矩”的年岁,他在技艺和心态上悄然发生变化,这种变化粗看不经意,但恰恰可能是某种断裂发生。

最近,邱振中有个惊人的感悟:习作与创作的界限,在于有无技术意识。这是严苛得骇人听闻的观点。如果这是“悟道真言”,无疑给书法史的写作,给当代的书法批评标准,投下了一颗炸弹。可是仔细想来,庄子在《庖丁解牛》里就曾有所表达。当一个创作者未忘情于创作,还处处计较,技艺再精湛,也和最伟大的书写隔着一层。如果说书写本是一种游戏,它或许就像登山一样,唯其艰难,而更勇往直前。但在游戏时,里面却仿佛有生死之别,游戏者却浑然不觉。只有极其娴熟,才能在书写中获得自由,而人也在此陶然忘机。一切有待重新清理。

经过漫长人生历练,无数次严苛的书法训练,邱振中迎来了解放。在草书上,他一直试图驾驭长锋毛笔,在历史上用长锋写狂草亦十分罕见。受林散之启发,邱振中希望在唐人的笔法之外,创造不一样的笔墨效果。

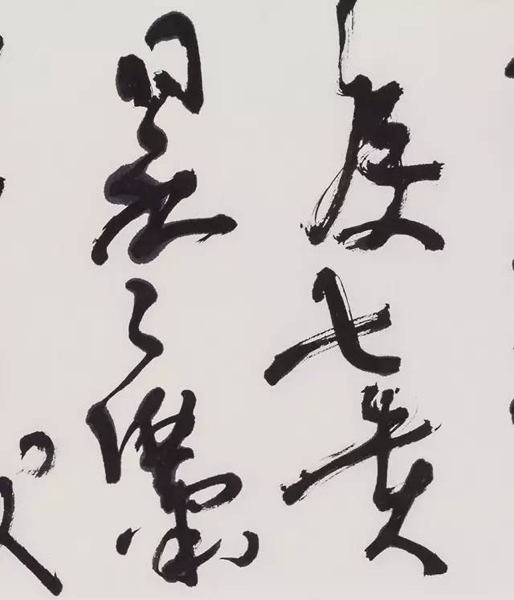

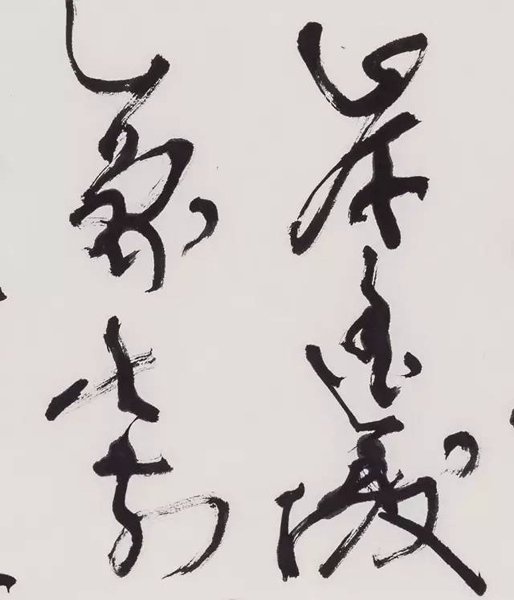

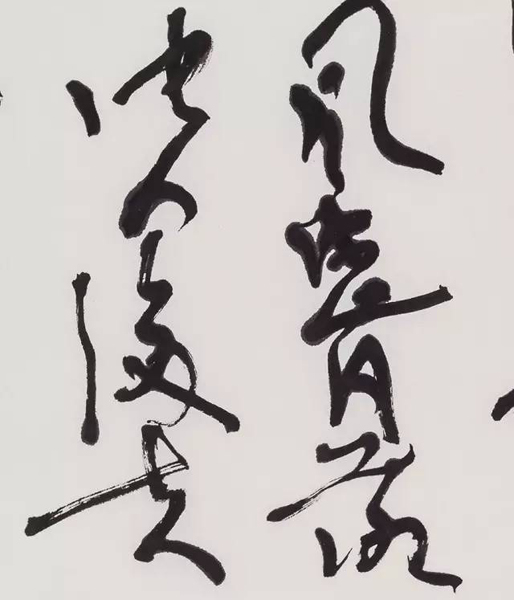

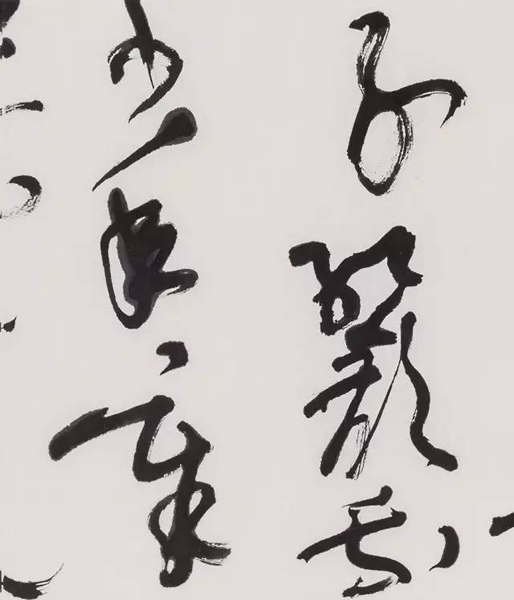

在2016年11月20日《玄关》个展上,他的草书长卷《李白·流夜郎赠辛判官》格外引人注目。

在李白这首狂放又流露辛酸的诗歌里,唐人的豪迈和邱振中的笔墨融合在一起。长锋对墨水的吸取与释放,在邱振中笔下达到酣畅淋漓的境地。他的情感在水墨交织中,投射到纸上。这件书作也隐秘透露他复杂的心曲。在辛劳耕耘了五十年的领域,眼看着无数人放弃、离开,沉沦、绝望,他收获了什么?

从早年笔墨还未精熟而又急切想写出个人风格,以致倍感困顿挫败,邱振中终于迎来“从心所欲而不逾矩”。晚近以来,邱振中逐步抛弃早岁计较得失成败而略显拘谨的笔墨形态,愈来愈在草书上纵横开阖,洒脱无碍。笔法上,他既有斩钉截铁的迅疾,也有绵长幽远的韵致。每个点画都是饱满遒劲,富有力度。丰富的节奏交替,笔墨随情绪波动而起伏,长卷成为一曲水墨交响乐。最令人称奇的是邱振中的字法和章法,他的草字有些仍可让人看出取法来源,比如“惊”、“胡”,然而更多的是一己的结构面目;而章法总是令人不知来处,却在方寸之间演绎最复杂的情感。因此某位著名的书法研究者,说邱振中的草书字形已经夸张得变形了,也就不足为奇。这位学者除了以历代经典中存在的字形和结构为准绳去评判书法,而根本不知道用新奇的视野去观照当代书法创作,只斤斤计较于每个字与古人的逼肖程度。面对邱振中的草书,他手足无措,不甘心失语,只得粗暴地打发掉。如果不深入书法内部的肌理——笔法和空间,不转换视角,又如何去判断一种新事物,一种创造?邱振中的书法是研习经典后的溢出,它仍然处在传统谱系的张力网络里。

邱振中用一句话描述自己的创作目标:“要有传统中核心的东西,又要有传统中没有的东西”。最难感知的恰恰就是“传统中没有的东西”,当它真正出现时,谁也无法自信地予以把握,做出评定。

对邱振中地位认定的困难,正在于他的草书在章法和笔法上引入陌异之物,一种绝非我们司空见惯的东西。谁能真正清晰地解读,勇敢地判断?

在这个被认定不可能、被宣判了死刑的领域,邱振中矢志不渝的奋斗,就像一部微型史诗。

有一天,他的名字或许会加入那些令我们歆慕的伟大者之列。或许此刻就在加入。

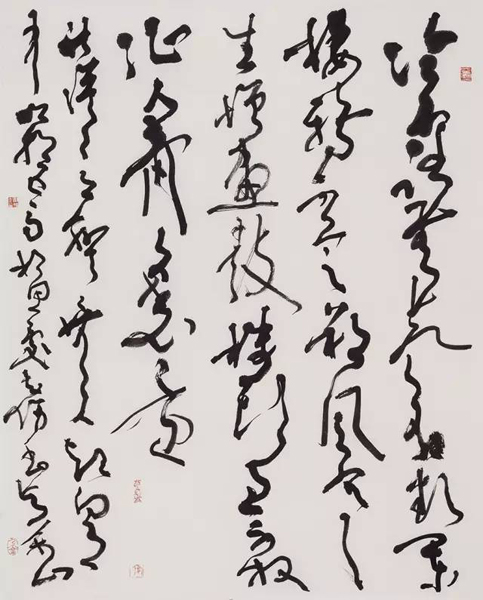

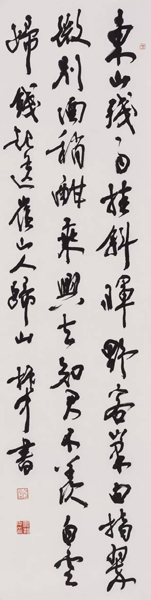

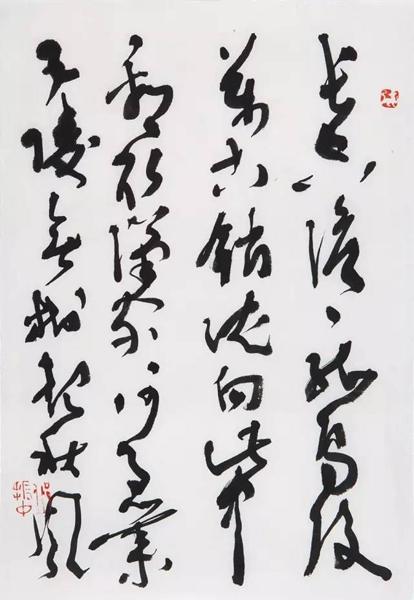

纳兰性德·鹧鸪天 86.5cm×70cm 2013

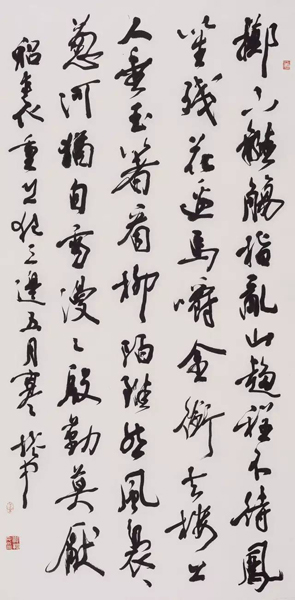

贺知章回乡偶书李白赠汪伦34cm×138cm 2015

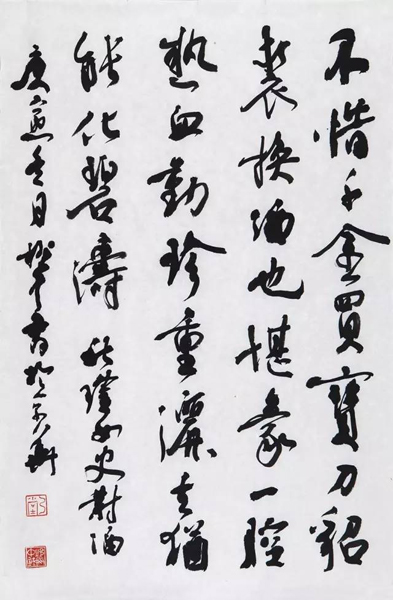

秋瑾·对酒69cm×46cm 2010

清通之力

陈亦刚

对于一个不喜欢按常理出牌的艺术家而言,试图定义或是评价,都会成为冒险的历程。

传统图式的分析套路遭遇到很大程度的困难,同时,文本与情境的复原,亦成为微弱无力的申辩。

更加困难的是,当面对最常见的作品形式时,观者又往往容易被自身的习性模式所迷惑与限制。

邱振中的传统形态的书法作品,在研究者的视野之中,其重要性往往被置于其现代艺术创作之后——它们被看成是对传统的礼节性致意,或是现代书法作品得以起飞的跑道、得以渡岸之筏。因此之故,这类作品,往往隐没于视觉焦点之外。

然而,作为一个成熟的艺术家,其所有的艺术作品中,一定会存在着一以贯之的品质与精神。

即使在最传统的面目下、在微小的细节里,也一定包含和压缩着向上的意志以及无穷的野心。

基于这样的判断,在徒劳无益的描述之绝望中,我努力试图拈出一点线索。

我想到两天前遇到的一个词:清通,并由此回忆起魏晋名士裴楷。

以人喻书,似乎可以是一个合适的选择。人物恰如作品,具备丰富多元的面向,而在模糊又充满直觉感的揣度之中,或许可以逐渐靠近理念迷雾中的作品本体。

南朝刘义庆《世说新语·赏誉》里有一段话:“吏部郎阙,文帝问其人于钟会,会曰:‘裴楷清通,王戎简要,皆其选也。’”

清通是何等状态?正如时人所谓:见裴叔则如近玉山,映照人也。王衍亦有一段精彩的描述:见裴令公精明朗然,笼盖人上,非凡识也。双眸闪闪,若岩下电。

清通。这是闪电一般的决心与力量。这是对暗夜之光的追寻。

清通之力,足以超越语言与概念,汩汩流淌,在艺术与潜意识的边界。

此时,传统与现代的边界,在作者这里实际上已经消泯,这些以传统表象出现的行草书,暗藏着与现代作品同样庞大的野心。

不囿于物,不困于法。作者企图成为立法者,向万物和先贤致敬。王浑眼中的淸通,悠游方外,不竞于物。

而在我的观察中,邱振中传统作品的淸通之力,正形成一种突围。这种突围,是书法里的异端:它不屑于同流,甚至不屑于反叛。

邱振中广泛的阅读兴趣与思考体验,极大地影响到每一件作品的呈现。他成长的理路不同于同时代的其他书法家—他甚至不愿意让书法家这个称号成为一种无形的限制。

甚至连传统,也需要这种清通之力来真正有效地对话—正像阿甘本所言,如今要探讨经验的问题,首先必须承认我们再也无法得到它。而任何想在今天恢复传统经验的人都将面临自相矛盾的境地。

因此,珍贵之处在于全然处于开放心态的艰难努力。一如邱振中本人所指认,在点画与空间的细微之处,生长出了迥别传统的异质,实在是这批作品所呈现的颇有意味的现象。作者的野心,业已渗透进入字里行间,化为淸冷的排空之鹤,扶摇直上,无所挂碍。

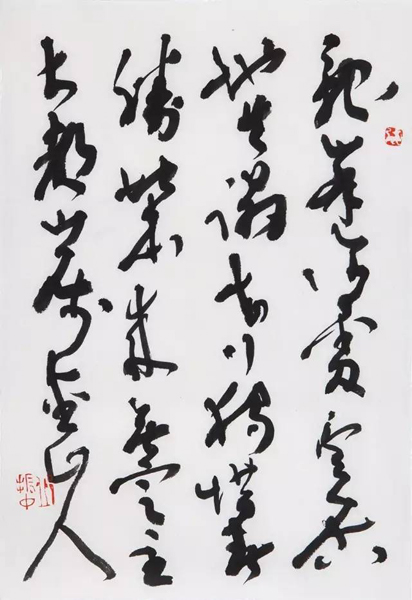

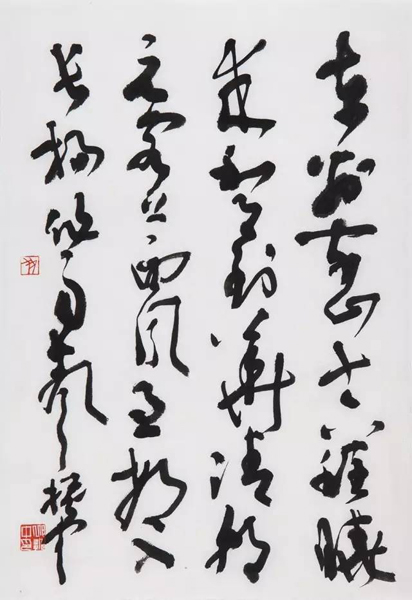

李商隐·酬崔八早梅有赠兼示之作 34cm×138cm 2015

章碣·春别 138cm×68cm 2015

王羲之·兰亭序138.6cm×26.8cm 2007

李白·苏台览古 28.5cm×61cm 2016

邱振中书法随想

周勋君

1

书法的最高境界,是以不俗的技巧书写出自家的面目,并非纯技巧的制作,也非像某个前人、大家之类。并且,通常,这个“自家的面目”——即所谓“风格”,也是不俗的、不古怪的,是高雅、含蓄,有个性、耐寻味的,如同人一样。

以此来关照邱振中先生的行书,颇能见出其中的妙处。

邱先生的行书来自《圣教序》,他早年的信札在用笔、体势上的讲究都透露了这一点。但现在,除了在结构上还有些许《圣教序》的影子,用笔的开合、收放、行止已经是全然己出,颇有“从心所欲而不逾矩”的意味。而且,格调十分文雅、蕴藉。近几年,有时他在行书里融入一些草书的味道,显得比较纵逸;偶尔,也会在行书里添加一些碑石的用笔,显得比较古厚。其自在、自由,且终大雅,不啻古代名家。

一般的书法爱好者,大概比较易于接受那些写得“像”某个古人的字。比如,像王羲之,像米芾,像赵孟頫,或者董其昌,等等;喜欢笔锋出入干净,结构精整的字。这样的审美一开始也许并不错,但如果一直停留在这里,终归是比较初级的,不利于对书法的深入。一位书者如果始终停留在这个层面,客观地说,低一点,是欧阳修所说“楷书手辈”,高一点,是黄庭坚所言“翰林侍书”,不能见出“雅人深致”,也见不出人的自由的精神,都不到“书家”的层面。试看古代的王羲之、颜杨、苏米、赵董,晚近的弘一、林散之,没有一个是写得像谁的,有的也并不漂亮。王羲之后面的几位,虽然一律被后人善意地归入所谓“二王体系”,没有一个不全然是自己的机枢、个性。可知以“一般”的眼光来看,高低确实难辨。德国当代哲学家汉娜?阿伦特提出过一个“平庸之恶”的概念,讲的是人们因为“平庸”而在无知中导致的人类的、历史的罪恶,在艺术的鉴赏上,虽然后果的严重性远远不能相比,似乎也存在类似的“一般之恶”。

2

相比行书,草书无疑花费了邱先生更大的心力。

今人学草书,多是两条路,一学二王小草,二学明人大草。这两类草书有其共同的特点,不时饰以楷书、行书的提按与转折,这一方面固然增添了形态的变化,一方面也减弱了书写动作的连贯性,客观上,也为书者下一秒的书写赢得了经营、制作的时间。

相比之下,唐人狂草无疑要求更高:它的语言比较单纯,大部分时候,仅靠动作微妙复杂的转换而非提按顿挫的笔法变化来实现形态的凸凹、方圆之变——提按与顿挫这些笔法上的改变无疑会在相当程度上打断毛笔运行的节奏,而书写的连贯、疾速恰是唐人狂草又一显著的特征。也正是因为速度上的这一特点,狂草中的笔法才相对单纯,同时,对动作的要求才臻于精湛、绝妙。此外,在刻不容缓之际,书者还必须对所有的黑白关系做恰到好处的分布,对字的大小正奇之变,力量、节奏的轻重缓急之变,均有高超、即时的处理能力。

这些,都把后来者拒以千里之外。

邱振中先生的草书则直接胎息于唐人狂草。多年来,他潜心研究唐代草书,细读它们处理每一点画、每一结构、每一连接的方式,揣摩其动作、节奏,并将所有这些与宋元以后的草书,尤其明人草书做细致的比照,以审视不同时代的得失。然后,做大量的训练,毛笔的,也包括硬笔的、铅笔的,直至对整个书写过程中各个要素的把握和熟练达到他认为“可以”的程度。那一刻对他来说,想必是迟早将至,然而,又意外且惊喜的。

今天,我们看他的草书,有几点为他人难及:一,书写的动作、节奏流畅自然,不夸张,不做作,这是纯然的古法。在他之外,几乎不得一见。二,对力量、空间(也即每个字的结构,字与字、行与行的连接方式)的控制十分精到,点画的质量、黑白关系的分布和组合都经得起推敲,古典又现代,意外又协调,耐看,令人惊讶。第三,具体到笔法,老辣而清逸,内含丰富而不乏烂漫,不支离,不矫饰,有浑然天成和元气淋漓之感。

说邱先生是中国当代唯一对唐代狂草有所领悟,有所继承,并把它写出了活鲜的生命的人,大概并不为过。

3

林语堂、沈尹默、宗白华,后来的蒋彝、熊秉明等人都曾表达过近似的意思:书法居于中国各种艺术之首,最能代表中国的民族精神和艺术精神。原因他们也说得很清楚,因为其中的时间、空间、运动、造型、节奏,甚至色彩,通乎音乐和诗歌,胜过绘画与雕塑,给中国人以最基本的,同时,也是最高极的审美训练与享受。

可是,一个十分现实的问题是,如何领会并切身感受到书法中的“时间、空间、运动、造型、节奏、色彩”,以及它们的丰富和幽微所在?这大概正是书法“微妙玄通”的地方,也是它终不能十分地抵达大众的原因。

相传王羲之的老师卫夫人说过这样一句话:自非通灵感物,不可与谈斯道矣。而我更愿引用的,是蒋彝先生在1937年出版的《中国书法》里写下的一句话:要够得上书法——一个充满生气的关于各种力量间平衡的概念——必须经过专心致志的、坚持不懈的学习与研究。

李白·流夜郎赠辛判官 34.5cm×412cm 2015

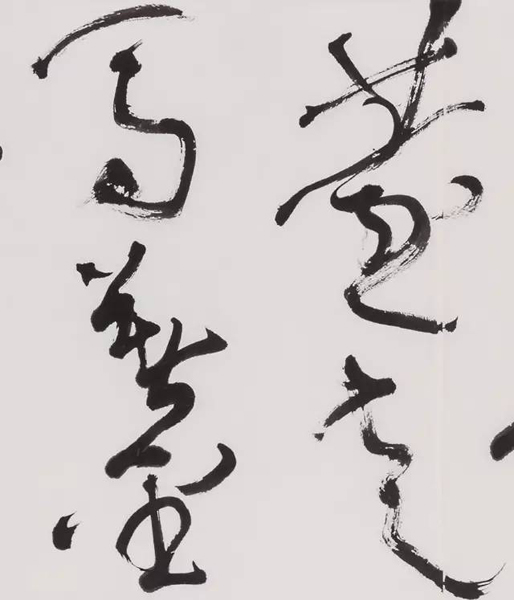

李白·流夜郎赠辛判官 ( 局部)

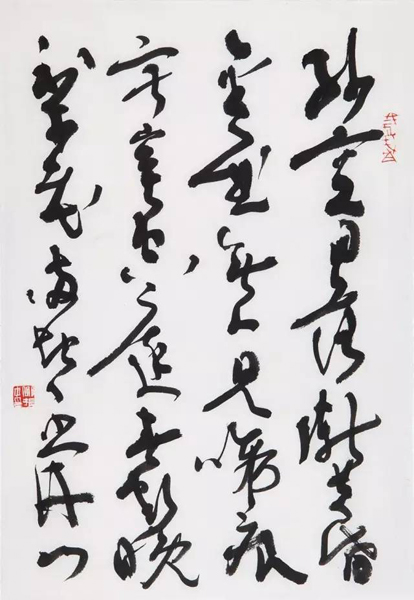

钱起·送崔山人归山 138cm×34cm 2015

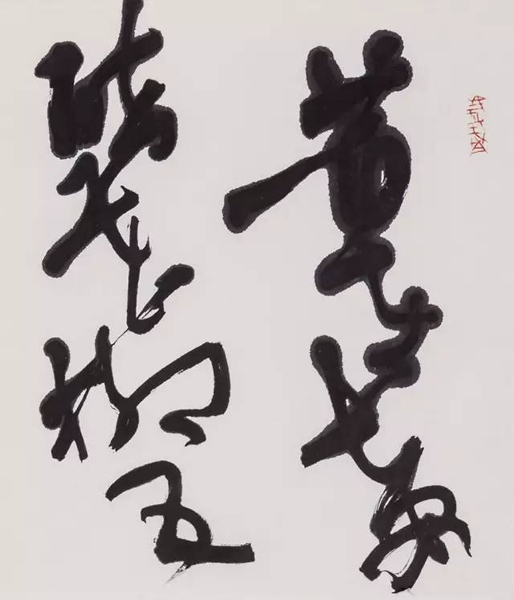

易·游云居寺 赠穆三十六地主40cm×27.4cm 2016

平·春怨40cm×27.4cm 2016

登乐游原40cm×27.4cm 2016

题华清宫40cm×27.4cm 2016

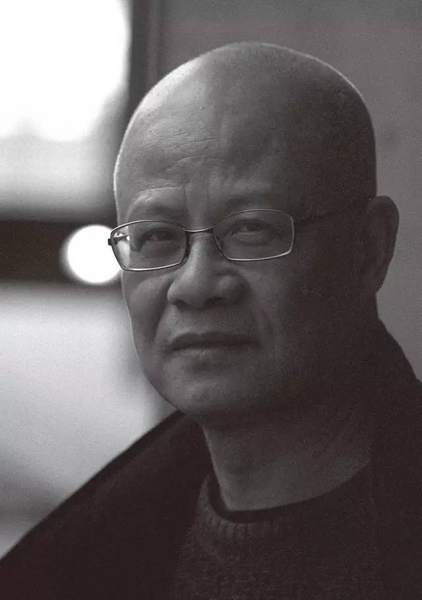

邱振中

当代艺术家、书法家、诗人、艺术理论家

1947 年生于江西省南昌市,1981 年浙江美术学院书法专业研究生毕业,中央美术学院教授、博士生导师,书法与绘画比较研究中心主任,绍兴文理学院兰亭书法艺术学院院长,中国美术馆专家委员会委员。

《信念奠定思想――真理的味道非常甜》

《信念奠定思想――真理的味道非常甜》